withコロナの採用活動

ハイブリッドインターンシップ

ハイブリッドインターンシップ

22卒採用に向けては、コロナの影響で学生側の危機意識が高まっており、インターンなど早期から積極的に活動する学生が増えています。しかし、従来型のインターンシップの開催が難しくなる中、新たな手法としてインターンシップをリモートで行うことを検討されている企業が多いようです。ここでは、従来の1dayインターンシップを「リモート」と「対面」の組み合わせで行うハイブリッド型インターンシップについてご紹介します。

ハイブリッドインターンシップ

1dayインターンシップを分解する

ハイブリッド型インターンシップとは、1dayインターンシップを見直し、「リモート形式のインターンシップ」と「対面形式のインターンシップ」に分けて開催する考え方です。この時、「対面する事で発揮できる価値」と「リモートに置き換えられる価値」に分類することがポイントです。

1dayインターンシップの例

例えば、昼食時間を含めて7時間の1dayインターンシップを開催していたケースを例にあげると、下記のように3つのブロックで開催していました。この中で、「対面する事で発揮できる価値」があるものは、参加学生同士が討議する「グループ討議」ということになります。もちろん、工場見学会、先輩社員トーク会も会って話す事の価値はありますが、大きく分解するとこれらは非対面でも代替が可能だという結論になるのではないでしょうか。そこで、この場合、3つのChapterに分類し、Live配信で代替するChapterと対面で行うChapterに聞るすることができます。ハイブリッドインターンシップでは、3つのChapterに参加する事で、従来の1dayインターンシップの代替が可能となります。

従来の1dayインターンシップ例

全体7時間で開催 途中昼食1時間含む

各回定員:40名

工場見学会 1時間

午前中のグループ討議の内容を踏まえ、実際の工場のラインを見ながら、生産性向上のために取り組んでいる工夫を検証する。

グループ討議 3時間

工場の生産ラインの生産性向上をテーマにグループ討議を行うプログラムを実施。モノづくりの現場で生産性を上げる事の価値や工夫の仕方から仕事の本質をつかんでもらう。

先輩社員トーク会 2時間

開発設計、生産技術、生産管理、品質保証の社員が登場し、日常の仕事内容、工夫の仕方、やりがいを語り、学生からの質問にも回答する。

ハイブリッドインターンシップ例

Chapter分類を行い3日程で開催

Chapter.1

Live参加

工場生産ラインWEB見学会

参加人数:制限なし

接点:リモート

時間:1時間

Live配信1時間の番組を開催。インターンを全体を、3つのChapterで開催することなど、全体の説明を実施。続いて、Chapter.1として、工場の生産ラインを映像で紹介しながらどのような工夫をして生産性向上に取り組んでいるのかを紹介する。

Chapter.2

対面参加

生産性向上にグループ討議

参加人数:20名(通常の半分)

接点:対面

時間:3時間

別日程で対面式の討議を開催。工場の生産ラインの生産性向上をテーマにグループ討議を行うプログラムを実施。モノづくりの現場で生産性を上げる事の価値や工夫の仕方から仕事の本質をつかんでもらう。定員半減、時間を短く、食事提供も廃止する。

Chapter.3

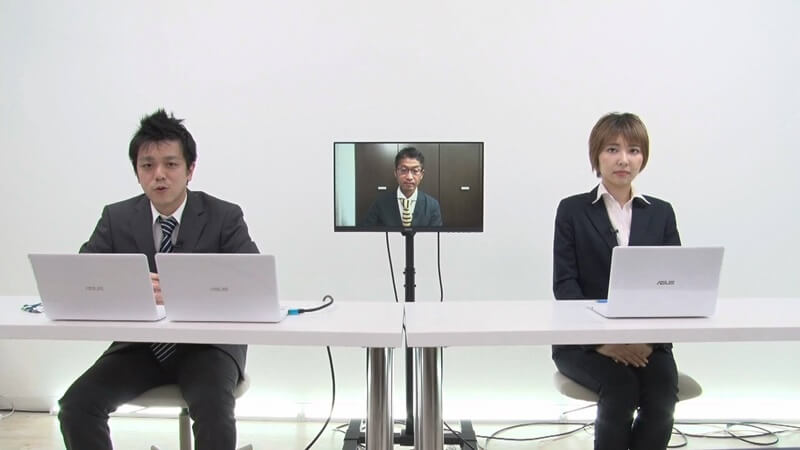

Live参加

先輩社員Liveトーク

参加人数:制限なし

接点:リモート

時間:90~120分

開発設計、生産技術、生産管理、品質保証の社員がLive配信に登場し、日常の仕事内容、工夫の仕方、やりがいを語る。続いて学生からの質問をチャットで受付け順次回答する。

対面開催はソーシャルディスタンスを徹底

対面で開催する場合は、ソーシャルディスタンスを保てる参加人数で実施することが重要です。更に、食事の時間は無くし、体温検査などの対応も必要になります。

運用次第でスタッフや社員の業務を効率化できます

対面形式のChapter.2については、開催日数を増やす必要がありますが、Chapter.1とChapter.3については、Live開催する事で開催回数を減らすことが可能になります。例えば、これまでは、定員40名で5回開催していた場合、総参加人数は200名です。ハイブリッドインターンシップで同じ200名の参加を実現する場合、対面式は定員を半数にする影響で開催回数は2倍に増加します。しかし、開催時間が3時間ですから、1日に2回開催することができれば、日数的には従来と同じ5日程となります。更に、先輩社員トーク会をこれまで毎回開催していましたが、まとめてLive配信で実現すると1日程で済ませることができます。

従来型の1dayインターンシップを5日程開催し200名の動員を行うケース

5回開催する運用イメージ

1回目

1day

インターンシップ

グループ討議:3時間

先輩座談会:2時間

時間:10:00~17:00

昼食:お弁当

2回目

1day

インターンシップ

グループ討議:3時間

先輩座談会:2時間

時間:10:00~17:00

昼食:お弁当

3回目

1day

インターンシップ

グループ討議:3時間

先輩座談会:2時間

時間:10:00~17:00

昼食:お弁当

4回目

1day

インターンシップ

グループ討議:3時間

先輩座談会:2時間

時間:10:00~17:00

昼食:お弁当

5回目

1day

インターンシップ

グループ討議:3時間

先輩座談会:2時間

時間:10:00~17:00

昼食:お弁当

毎回40名が参加し7時間の1dayインターンシップを開催。食事時間もあるため、従来通りの運用の場合3密を避けるのが難しくなります。また、先輩社員も毎回参加が求めら5回参加する事になります。

ハイブリッドインターンシップ例運用形式

Chapter.1

工場見学会をLive配信で開催

1時間のLive番組

Live配信形式で説明する番組を開催します。定員の制限はありませんのでこの段階で参加可能なすべての学生を呼び込むことが可能になります。ここでは、自社の工場の映像を事前に準備しWEB上で工場見学会を開催します。学生からの質問はチャットを使って受付コミュニケーションをとります。

Chapter.2

グループ討議をミニインターンシップとして対面で開催

定員数を半分、開催時間を短時間、食事提供を無くすことでソーシャルディスタンスを維持しながら対面形式のミニインターンシップを開催する。1日に2回開催する事で、参加人数を従来と同様に確保することが可能になる。

1回目

ミニ インターンシップ

グループ討議:3時間

開催時間時間

①9:00~12:00

②13:00~16:00

昼食提供:無

2回目

ミニ インターンシップ

グループ討議:3時間

開催時間時間

①9:00~12:00

②13:00~16:00

昼食提供:無

3回目

ミニ インターンシップ

グループ討議:3時間

開催時間時間

①9:00~12:00

②13:00~16:00

昼食提供:無

4回目

ミニ インターンシップ

グループ討議:3時間

開催時間時間

①9:00~12:00

②13:00~16:00

昼食提供:無

5回目

ミニ インターンシップ

グループ討議:3時間

開催時間時間

①9:00~12:00

②13:00~16:00

昼食提供:無

Chapter.3

先輩社員とのLIve質問会

約2時間のLive番組

Live配信形式で説明する番組を開催します。先輩社員に参加してもらい、学生からのQ&Aに回答する番組を開催します。仮に、開発設計、生産技術、生産管理、品質保証の4名の先輩に参加してもらった場合、一人20分のQ&Aを実施し、合計80分。採用担当からの補足や説明を加え、90分~120分の生放送が効果的です。

ハイブリッドインターンシップを導入する事で、学生との接点を3回に増やすことが可能になり、よりコミュニケーションをとる機会を増やすことが可能です。また先輩社員の負担は1回で済むことになり、現場の協力も得やすくなります。完全なリモート形式ではなく、対面形式を安全に取り入れることで、効果的な新卒採用活動を実現できます。

インターンのミーティングのテーマ選定について

インターンシップの対面で実施する内容については、企業によって様々ですが、もしお悩みであれば、下記のテーマを参考にされてはいかがでしょうか。ミーティングテーマは自由ですが、より自社の事業や仕事に、魅力を感じる内容を選択するのがポイントです。

1.自社の事業について

Q:なぜ当社のお客様は、競合他社ではなく当社の商品サービスを購入してくれるのか?

自社の事業競争優位性をテーマに学生に考えさせる内容。短時間でのミーティングになるため、制約はありますが、こういう質問を投げかけることで、競合企業との違いを考えさせることができます。同業が採用競合になっている場合、こうしたテーマを考えさせる事が効果的です。

2.職種・仕事について

Q:当社の営業職は何を売っていますか?

職種や仕事内容をテーマにする内容。例えば営業職の場合、企業によって扱う商品・サービスはすべて異なります。当然その扱う商品・サービスを販売していることは間違いありませんが、その企業であっても商品・サービスを販売するために大切にしている考え方や手法があります。学生から見えにくい考え方や手法を考えてもらうのがポイントです。

3.企業理念・ビジョン・企業価値

Q:経営者が経営判断を行うときに大切にしている考え方は何ですか?

多くの企業では、企業理念やビジョンをホームページに記載していますが、その本質的な意味を考える機会は少ないものです。例えば、利益が出るからという理由だけで、経営判断しているわけではありません。利益が出なくても取り組む決断をする場合もありますし、利益が出ている事業を売却するなどの経営判断を行う場合があります。こうした経営判断の背景にある基準を考えることで、企業理念・ビジョンの理解を深め、その企業らしさを伝える内容です。

その他

店舗型

出店エリア検討ミーティング

商品棚割ミーティング

仕入れ交渉ミーティング

製造業

新製品開発ミーティング

製造技術見直しミーティング

Sier

顧客の業務フロー理解

納期を設計する

このようにインターン本番ミーティングのテーマは事前に決めて進行方法や内容を準備する必要はあります。実際の運用時には、スライドを使った説明だけではなく、写真や映像コンテンツを事前準備して進めることが効果的です。