インターンシップ

インターンシップの作り方

新卒採用活動においてインターンシップの役割が益々大きくなっています。経団連の方針変更の影響もあり、インターンシップ期間は短縮化の傾向であり、1Day型が中心になっています。また、インターンシップ実施企業数・開催回数共に増加の傾向です。こうした中で採用担当者を悩ませるのが、インターンシップの中身です。「業務経験をさせないといけない」などルールに関する縛りも一部残っており、プログラムに関するご相談が私どもにも増加しています。そこで今回は、インターンシッププログラムの作り方を整理していきます。

STEP1 企業側がインターンシップを実施する目的

仕事を通じて、学生に自社を含め、業界・仕事の理解をさせる

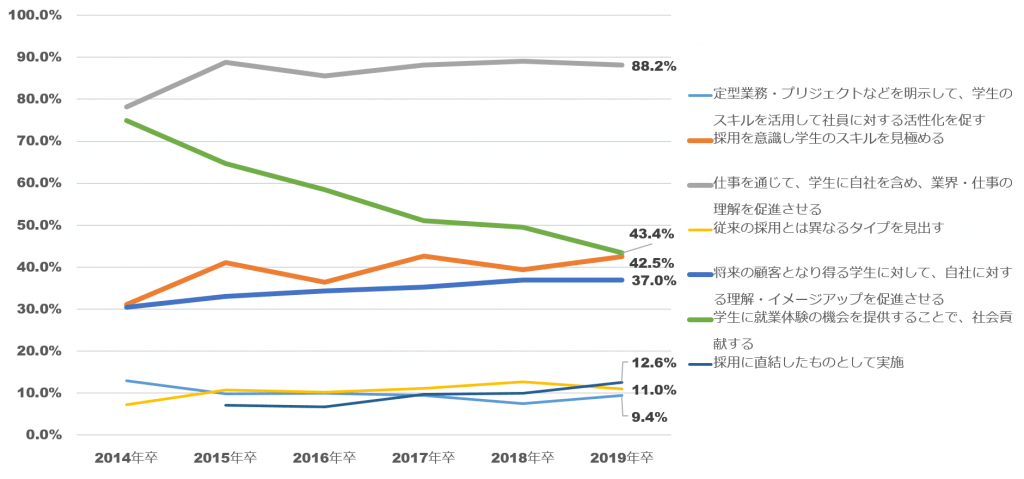

就職みらい研究所 就職白書2019

企業がインターンシップを実施する目的は、「仕事を通じて、学生に自社を含め、業界・仕事の理解をさせる」が88.2%となっておりこの数年最大の理由になっています。

STEP2 学生がインターンシップに参加する目的

仕事理解と業種理解

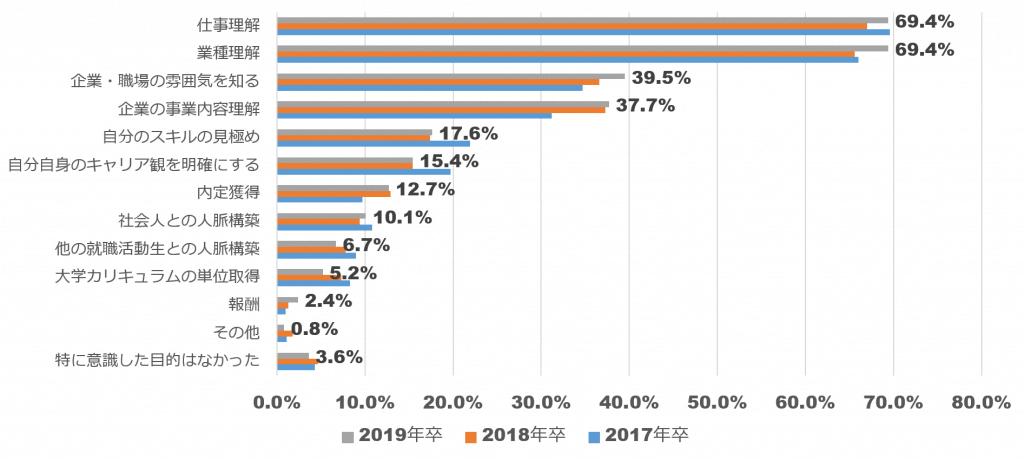

就職みらい研究所 就職白書2019

一方で学生がインターンシップに参加する理由は「仕事理解」69.4%、「業種理解」69.4%が上位2るの理由になっており、企業側の実施目的とほぼマッチした状態になっています。

STEP3 学生に伝えたい事・知ってほしい事は何か?

業界理解・仕事理解に加えて自社の特徴を知って志望度を上げてほしい

インターンシップは、業界理解・仕事理解が大きなテーマになっていることは間違いありませんが、各企業が実施するからには、最終的には採用活動につながっています。単に自社が属する業界理解・仕事理解だけではなく、その中での自社のポジションや自社の強みといった部分を合わせて伝えることが重要になります。そして、インターンシップを通じて、志望企業の1社になることが本当の狙いと言ってよいでしょう。

社名や事業内容を知られていないBtoB企業

BtoB企業の場合、社名も事業内容も学生は詳しく知りません。こうした中で、何を学生に伝えると「志望企業の1社となる可能性」が高まるかという考え方が大切です。

ここで重要なポイントは、すべての学生を対象にしないことです。貴社が採用したいと考える「求める人物像」となる学生の立場に立つことです。求める人物像である学生は、何を知ったり・発見したりすると興味を持ち、志望するのかという視点で考えていきます。

屋号や事業のアウトラインを知っている学生が多いBtoC企業

企業規模や地域により認知度の差はありますが、ある程度屋号や事業内容が認知されている企業の場合、どのように自社が認知されているかを確認することが重要です。

学生の場合、企業の断片的な部分を見ていることが多く、その内容によっては採用活動上マイナス要因になることもあるからです。マイナス要因が強いと認識された場合、まずは誤解を解く作業からはじめる必要がでてきます。一方でプラス要因が強いと判断できる場合は、認知している内容をベースに伝えるべき内容を整理していくことになります。

また、BtoC企業の中でも認知度があまり高くないケースや一定のエリアに限定される等の場合は、BtoB企業と同じように考えていきます

伝えるべきテーマの選定

学生に知ってほしい事、伝えたい内容はたくさんあると思いますが、絞り込むことを推奨しています。特に1Dayインターンシップの場合は、時間的な制約もありますのテーマを絞り込みます。

繰返しになりますが、求める人物像である学生から見て、興味を持ち、関心を高めてもらうことができ、志望企業の1社になってもらうためのテーマは何かということです。

※待遇・人事諸制度を選択するケースは、その内容が非常にユニークであったり極めて特殊な場合になると思います。一般的な企業では選択しない項目です。

インターンシップのテーマ選定時の観点

事業戦略競争優位性

- 商品・サービスに関する内容

- 営業力・販売力に関する内容

- 開発力・製造力に関する内容

理念/ビジョン

- アイデンティティに関すること

- 創業者(経営者)のおもい

- 目指すべき企業像に関すること

職場の雰囲気/風土

- 職場の会話の様子

- 会議やミーティングの進め方

- 仕事やプロジェクトの進め方

待遇・人事制度

- 給与・休日などの待遇情報

- 勤務地の選択など人事制度

- キャリア・教育制度

STEP4 ゴールの設定

インターンシップ終了時点でどんな事を学生に言ってほしいですか?

インターンシップに参加した学生がインターンシップ終了時点でどんな感想を持ってほしいかを考えます。学生に伝えたい内容が「伝わった場合」どんな事を学生に言ってほしいですか?

できるだけ学生の言葉でイメージして書いてみましょう。

イメージ例

- ▲▲▲▲▲の強みがあることがA社の特長であることが分かった

- 〇〇〇〇〇〇業界のことがわかり、その中でA社の強みが■■■■■であることが理解できた

STEP5 ゴールに向けての階段

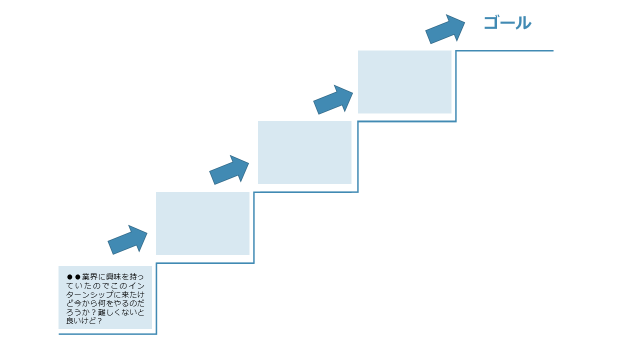

インターンシップが始まる前の学生の状態を考える

コールが決まったら、ゴールへ向けての階段づくりになります。伝えたい事を相手に正しく理解してもらうためには、事実情報やデータなどの準備が必要です。集めた資料から「伝えたい事」を説明するための論理を構築していきます。注意するポイントは相手は学生だという点です。社会人ならば通常持っているであろう知識や一般的な情報・業界情報などはもっていません。しっかりと理解をしてもらうためにはこうした周辺情報も準備することが特に重要です。

ゴールに到達するためには、最初の入り口をイメージすることも重要です。インターンシップに参加する学生は、どんな気持ちで来ていますか?この気持ちをイメージして入口にします。

入口とゴールが決まれば、情報の伝え方の順番が重要になります。どのような順番で情報を理解する事で、ゴールに到達できるかを考えプログラムを作っていきます。

STEP6 授業・研修プログラムをつくる感覚

説明するのではなく、相手が気づき・発見するためのプログラム

伝えたい内容とその根拠となる資料・データを使ってどのような授業(研修)を行いますか?

複数日程や長期間のインターンシップが可能な場合は、実際の職場の中で体験することが最も効果的になりますが、1Day形式の場合は時間の制約もありますのでプログラム形式で運用するのが必須になります。

この時会社説明会のようにスライドで説明する形式もありますが、一方的な説明だけだと相手にはうまく伝わらないものです。参加学生が主体性をもって自ら考える中で、気づき、発見できる瞬間をつくることがとても重要です。

そのためには、学校の授業や研修プログラムをつくる発想でその中身を考えるのがポイントです。社内の研修担当の方や大学時代に塾の講師経験、教育実習に参加した社員がいらっしゃればきっと良い相談相手になります。

こちらから説明するのではなく、相手が気づき・発見するためのプログラム作りを目指してくください。

企業を見る視点プログラム

ビジネスフレームをベースに、個別企業を素材に開発・設計するオリジナルインターンシッププログラムになります。業界・仕事理解と自社の強みの理解促進を実現し、学生が志望企業に入れたいと感じるスペシャルプログラム。